こんにちは。もみじです♪

台風15号に被災してから12日。

一時避難で私のもとに住む母の認知症リスクを避けるのに、心がけていること4

つ、書き出しました。

とりあえず初めてのことは敬遠する母

一変してしまった日常のなか、母は新しいことを覚えるのはとても億劫そう。

気持ちは重々、わかります。

50年住んだ家が崩壊し、失い、選択肢もなく、その地を離れ、毎日の日課のご近所とおしゃべりも皆無。

メンタルが砕け散りそうななか、新しいことを覚える気力を高齢の母に求めるのは、我が親ながらとても心苦しいのですが、私自身が心を強く持ち、母の様子を見ながら、まずは4つのことを心がけて実践しています。

ちなみに、来た翌日から積極的にやったこと「洗い物」でした。

朝昼の私と二人分。楽な家事はすぐにやってもらいました。

認知症リスクを避けるのに心がけている4つのこと

母が「苦手」と敬遠するものを、少しずつチャレンジさせてあげています。

ちょっぴり無理をしてもらう

敬遠することも、ちょっぴり無理をしてもらいます。

・玄関の鍵を開けること

田舎暮しの母は、日頃は鍵は開けっ放し、鍵を差して開け締めする習慣がなく、最初は「こういうの苦手」と、鍵を持とうともせず…

1周間経った頃、散歩から帰ると、

「練習させて」と積極的にやり始めました。

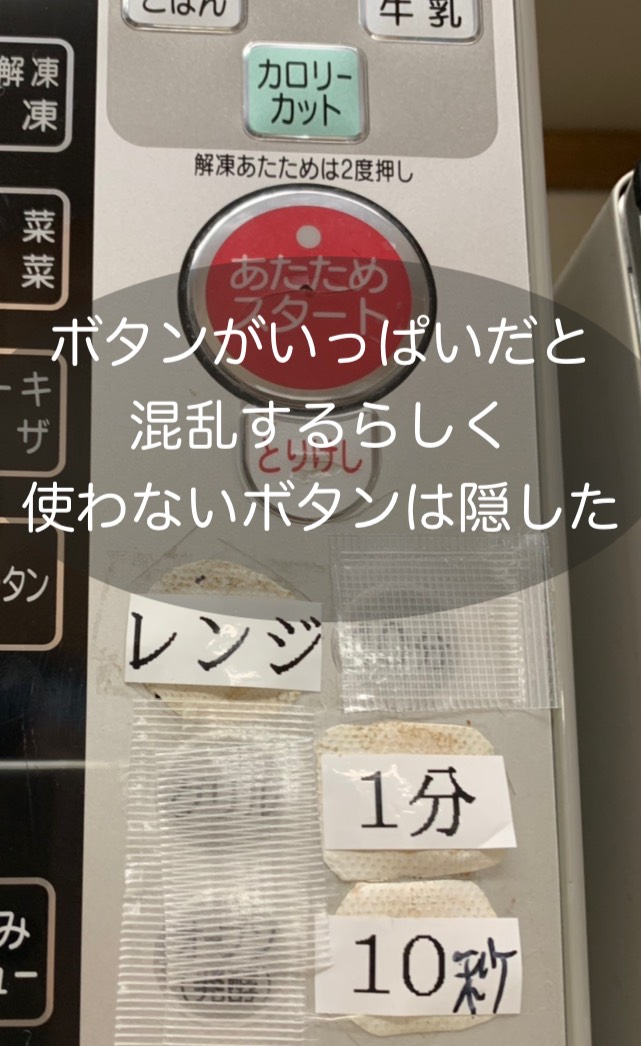

・電子レンジ

「難しい」と言い、なかなか覚えにくい様子。

ボタンがたくさん目に入ると難しく見えるのだと思い、使うボタン意外、隠しました。

・IHコンロ

「これはできない」とやる気なし^^;

音声で「左ヒーターの……」と聞こえると、

「なんて言ってた?」と聞き取れず…(^^ゞ

番号をつけてあげたので、明日からチャレンジしてもらいます(^.^)

・その他、トイレのウォシュレット、お風呂のシャワーの使い方など、個室に入るものは、時折、確認しながら、なんとか頑張っています(^^ゞ

86歳。

我が家での母の部屋は2階の客間。

階段を登りきるまで、子供のように1段、1段…

手すりにつかまり、「よいしょ、よいしょ、いい運動になるわ」と登る姿に拍手してあげたい気持ちになります♪

敬遠からチャレンジへ変化する様子に我が親ながら感動。

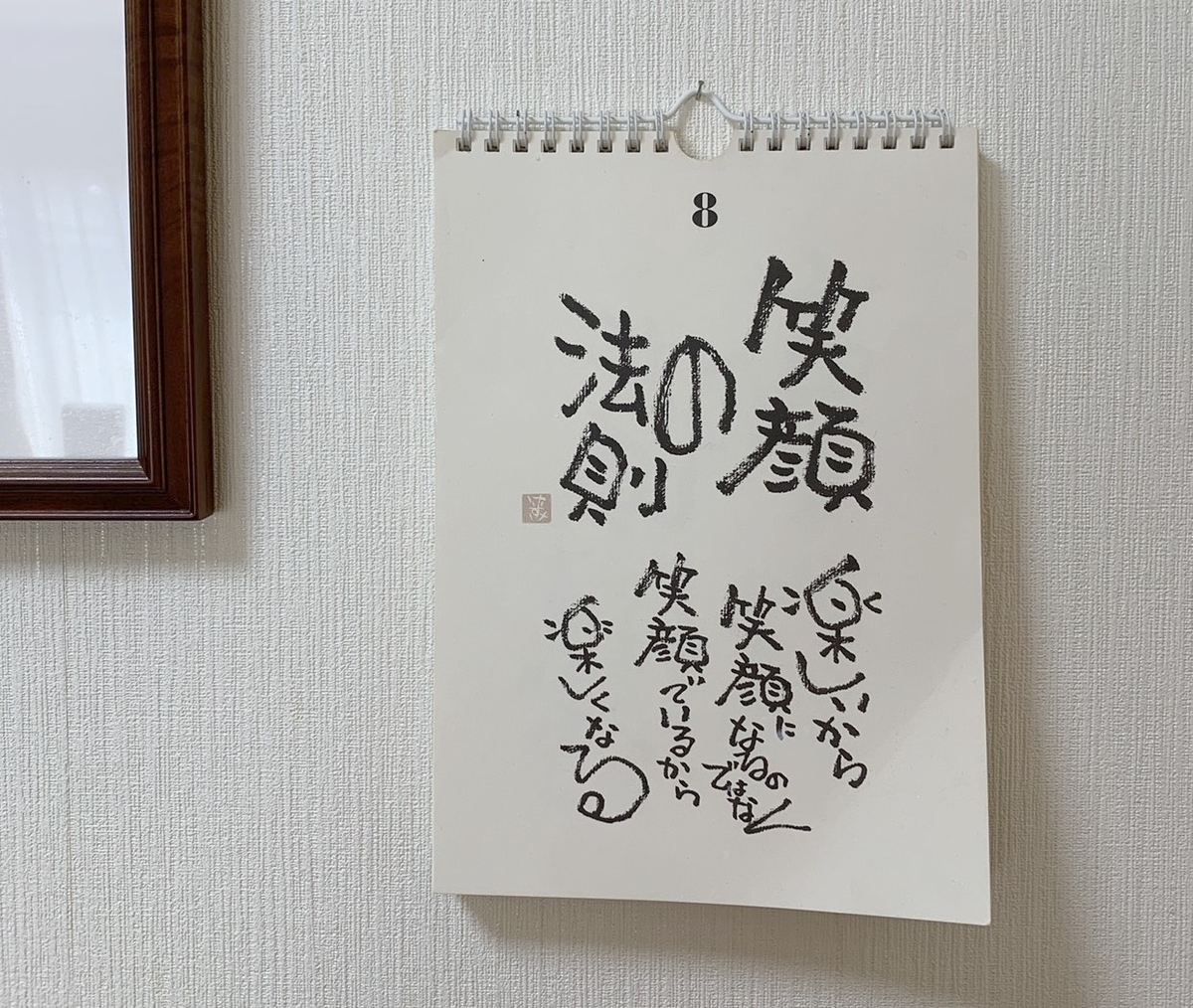

とにかく笑う

「楽しいから笑顔になるのではなく、笑顔でいるから楽しくなる」

大嶋啓介さんの言葉です。

おどけてみせたり、会話の中でわざとふざけて突っかかってみて、その後笑わせたり、抑揚のある対話を心がけています。

一人ぼーっとしていたら、

「何を考えてるの?」と話しかけます。

心を一人にしないように。

字を書く

被災前は日記を付けていた母。

ペンを持つことを最初は億劫がっていましたが、生協の手続きや、思いついたことをメモ書きしたり…、

自分で字を書くことをすすめています。

ど忘れした字を思い出しながら一生懸命書いています(^.^)

母に相談する

「庭に水をまいたほうがいいかな~」

「散歩は何時ごろがいい?」

など、私の生活のなかで日々やっていたことも、母に投げかけます。

そうすると、空を眺めたり天気予報を気にしたり、庭に水をまくタイミングや散歩の時間帯を自分で考えて答えてきます。

我が家に来たばかりの頃は、食べたいものを聞いても「何でもいい」しか言わなかったのですが、今では「身体のためにレバーを食べたい」など、被災前に自分で料理していた料理法を説明するようになりました。

心のケアは「役割を与える」

台風の被災で住居が変わり、知り合いも居ない場所で暮らしていくことは、高齢者にとって、思った以上に過酷なのだと痛感しました。

疲れているだろうからと、何もさせなくても日々の生活は過ぎていきますが、それでは逆効果。

簡単な作業をさせてあげることが、ひいては心のケアに繋がることも分かりました。

役割を与えてあげて、程よく頼る。

母は日を追うごとに、

・トイレ掃除

・レンジを使って温める

・雑草取り

など、家の中も外もゆっくりゆっくり…動き回るようになり、散歩も楽しめるようになりました。

鋸南のガレキ。被災者がボランティア活動(><)

まだまだ現地はガレキの山です。

鋸南町、鋸山が左に見える海岸です。

今日は立憲民主党の枝野代表が訪れてくれていたとのこと。

現地の被災者の人たちは、自宅の補修も追いつかないなか、心身ともに疲れ果てながらもボランティアに駆り出されています。

住民の声が少しで多く自治体に届き、一日も早く、全ての被災者の方々が心休まる日がきますように。

おわりに

今回の被災と母を一時引き取った生活は、母親という高齢者との向き合い方を学ばせてもらえ、心が温まる良い機会を与えてもらったと思っています。

今は先がよく見えませんが、笑って過ごす♪

これに尽きます。

最後までお読みいただき、ありがとうございます(^^)